Neuroleptika: Ein umfassender Leitfaden zu Antipsychotika und ihrer Anwendung in der Behandlung psychischer Erkrankungen

Einleitung: Was sind Neuroleptika?

Neuroleptika, auch bekannt als Antipsychotika, sind Medikamente, die vor allem zur Behandlung schwerwiegender psychischer Störungen wie Schizophrenie, bipolaren Störungen oder psychotischen Episoden eingesetzt werden. Sie gelten heute als eine der wichtigsten Errungenschaften der modernen Psychiatrie und können für viele Betroffene ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Stabilisierung und Rückkehr in den Alltag sein.

Für viele Menschen ist die Einnahme von Neuroleptika jedoch mehr als nur ein medizinisches Thema – es ist ein emotionaler und oft auch sozialer Prozess. Es erfordert Mut, sich einzugestehen, dass man Hilfe benötigt. Noch immer kämpfen viele Betroffene mit Vorurteilen und Scham, wenn es um die Einnahme psychiatrischer Medikamente geht. Dabei ist es wichtig zu verstehen: Neuroleptika sind keine „Chemiekeulen“ im landläufigen Sinne, sondern therapeutische Werkzeuge, die bei richtiger Anwendung Leben retten und stabilisieren können.

🧠 Neuroleptika: Wirkung, Unterschiede und Anwendung – ein Überblick

Neuroleptika, auch Antipsychotika genannt, sind Medikamente zur Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen wie Schizophrenie, bipolaren Störungen und akuten psychotischen Episoden. Sie beeinflussen die Signalübertragung im Gehirn, insbesondere über Dopamin- und Serotoninrezeptoren. Doch nicht alle Neuroleptika wirken gleich – man unterscheidet zwischen typischen und atypischen Wirkstoffen. Dieser Artikel bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten Substanzen, ihre Wirkweise, Nebenwirkungen und die Praxis der Verschreibung.

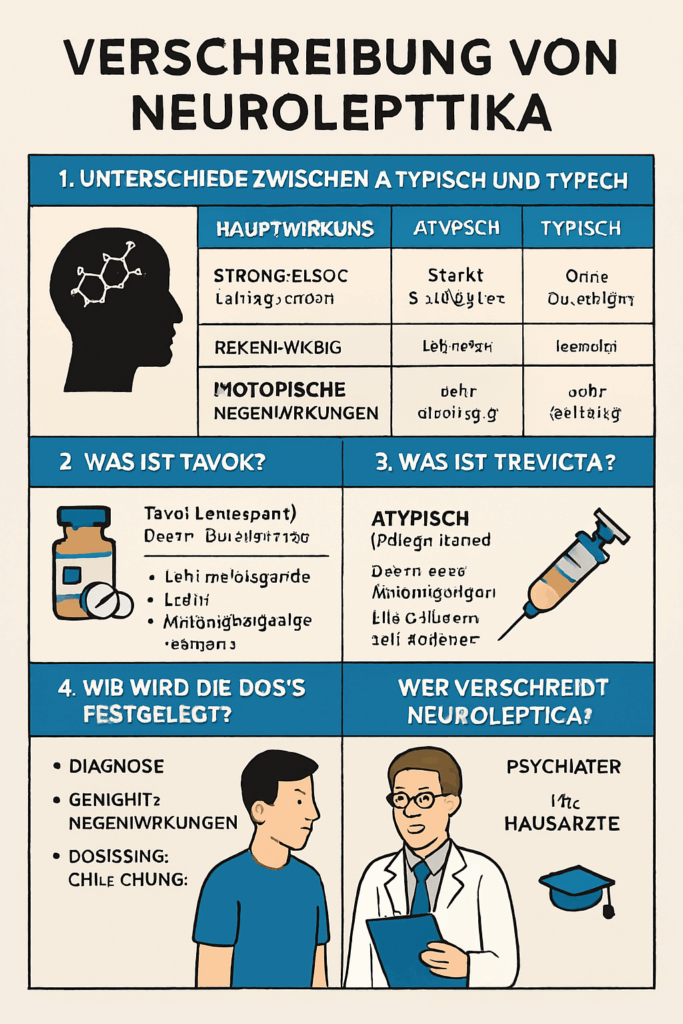

🔍 Typisch vs. Atypisch – was ist der Unterschied?

| Merkmal | Typische Neuroleptika (1. Generation) | Atypische Neuroleptika (2. Generation) |

|---|---|---|

| Hauptwirkung | D2-Dopaminblockade | D2-Blockade + 5-HT2A-Serotoninblockade |

| Wirkung auf Positivsymptome | Sehr wirksam | Wirksam |

| Wirkung auf Negativsymptome | Weniger wirksam | Besser wirksam |

| Motorische Nebenwirkungen | Häufig (Parkinsonoid, Spätdyskinesien) | Seltener |

| Sedierung | Häufig | Variabel |

Typische Neuroleptika wie Haloperidol oder Chlorpromazin sind besonders effektiv gegen Wahnvorstellungen und Halluzinationen, verursachen jedoch häufiger Bewegungsstörungen. Atypische Wirkstoffe wie Quetiapin, Olanzapin oder Risperidon wirken breiter und sind besser verträglich – insbesondere bei Langzeitbehandlung.

💊 Einzelne Wirkstoffe im Überblick

- Haloperidol: klassisch, stark wirksam, aber hohe Nebenwirkungsrate

- Quetiapin (Seroquel): atypisch, sedierend, auch bei Depressionen und Schlafstörungen

- Risperidon: atypisch, antimanisch, auch bei bipolaren Störungen

- Olanzapin: atypisch, stark sedierend, Gewichtszunahme häufig

- Clozapin: atypisch, bei therapieresistenter Schizophrenie, Blutbildkontrollen nötig

- Trevicta (Paliperidon): atypisches Depotpräparat, alle 3 Monate injizierbar

- Amisulprid: atypisch, gut gegen Negativsymptome

- Tavor (Lorazepam): kein Neuroleptikum, sondern ein Benzodiazepin zur Kurzzeitbehandlung von Angst und Unruhe

📘 Neue Antidepressiva, atypische Neuroleptika | Risiken, Placebo-Effekte & Alternativen | Broschiert | Peter Lehmann u. a.

Psychopharmaka verstehen. Risiken erkennen. Alternativen finden.

Dieses Buch bietet eine tiefgehende, kritische Analyse moderner Antidepressiva und Neuroleptika – verständlich, faktenreich und praxisnah. Für alle, die nicht blind vertrauen wollen, sondern informiert entscheiden.

🧠 Was dich erwartet:

- Klartext zu Wirkstoffen: Von Abilify bis Zyprexa – was wirklich wirkt, was schadet

- Risiken & Nebenwirkungen: Geordnet nach Häufigkeit, Schwangerschaft, Frühwarnzeichen

- Minimaldosierung & Absetzen: Mit ärztlichen Empfehlungen zur sicheren Reduktion

- Placebo-Effekte & Studienkritik: Warum viele Wirksamkeitsnachweise fragwürdig sind

- Alternativen zur Medikation: Allgemeinärztliche Begleitung, psychosoziale Ansätze

- Exkurs Elektroschock: Warum die umstrittene Methode wiederkehrt – und was das bedeutet

- Mit Geleitworten & Nachworten von Expert:innen: u. a. Charité Berlin, Oberstaatsanwaltschaft

📖 241 Seiten | Broschiert | 4,2 Sterne ⭐⭐⭐⭐

Für Ärzt:innen, Angehörige, Patient:innen & kritische Leser:innen ab 16 Jahren

📦 Jetzt lesen und selbstbestimmt entscheiden:

👉 Hier geht’s zum Buch auf Amazon

📏 Wie wird die Dosierung festgelegt?

Die Dosierung erfolgt individuell und hängt ab von:

- Diagnose und Krankheitsbild

- Körpergewicht, Alter, Stoffwechsel

- Nebenwirkungen und Wirkungseintritt

- Begleitmedikation und Vorerkrankungen

Beispiel: Quetiapin wird oft langsam eingeschlichen – beginnend mit 50 mg, steigernd bis zu 300–800 mg/Tag. Depotpräparate wie Trevicta werden nach Stabilisierung mit monatlichen Injektionen auf eine 3-Monats-Dosis umgerechnet.

🩺 Wer verschreibt Neuroleptika?

- Psychiater sind die Hauptansprechpartner für Diagnose und Medikation.

- Hausärzte dürfen Neuroleptika verschreiben, tun dies aber meist nur bei stabiler Einstellung oder in Notfällen.

- Regelmäßige Kontrollen sind essenziell – insbesondere bei atypischen Wirkstoffen mit metabolischen Risiken.

⚠️ Nebenwirkungen im Blick behalten

- Gewichtszunahme, Sedierung

- Bewegungsstörungen (v. a. bei typischen Neuroleptika)

- Sexualstörungen, Prolaktinerhöhung

- Stoffwechselstörungen (Diabetes, Fettstoffwechsel)

- Blutbildveränderungen (v. a. bei Clozapin)

Wie wirken Neuroleptika?

Neuroleptika beeinflussen das Gleichgewicht von Botenstoffen (Neurotransmittern) im Gehirn, vor allem das Dopamin-System. Dopamin ist ein Stoff, der unter anderem für Motivation, Belohnung und Wahrnehmung zuständig ist. Eine Überaktivität von Dopamin wird mit psychotischen Symptomen wie Halluzinationen, Wahnvorstellungen oder Denkstörungen in Verbindung gebracht – typische Merkmale bei Schizophrenie.

Durch das Blockieren bestimmter Dopaminrezeptoren helfen Neuroleptika, diese Überaktivität zu regulieren. Viele moderne Medikamente beeinflussen zudem auch Serotonin, was neben der Linderung positiver Symptome (wie Wahn) auch die sogenannten „negativen Symptome“ wie Antriebslosigkeit, Rückzug oder emotionale Leere verbessern kann.

Anwendungsgebiete von Neuroleptika

Obwohl Schizophrenie das bekannteste Anwendungsfeld ist, kommen Neuroleptika bei vielen weiteren psychischen Erkrankungen zum Einsatz:

- Bipolare Störungen: Vor allem in manischen Phasen, aber auch zur Rückfallprophylaxe.

- Schwere Depressionen: In Kombination mit Antidepressiva, wenn diese allein nicht ausreichen.

- Akute psychotische Zustände: Auch unabhängig von einer Schizophrenie-Diagnose.

- Demenzbedingte Agitation oder Wahnzustände: In Ausnahmefällen, unter strenger ärztlicher Kontrolle.

Typische Neuroleptika (1. Generation)

Diese Medikamente wurden in den 1950er-Jahren entwickelt und gelten als Pioniere der antipsychotischen Therapie. Beispiele: Haloperidol, Chlorpromazin, Fluphenazin.

Vorteile:

- Schnelle Wirksamkeit bei akuten Psychosen

- Preiswert, lange klinische Erfahrung

Nachteile:

- Häufig starke motorische Nebenwirkungen (extrapyramidale Störungen)

- Risiko von Tardivdyskinesien (unwillkürliche Bewegungen)

- Sedierung, Mundtrockenheit, Verstopfung

Atypische Neuroleptika (2. Generation)

Diese Medikamente wurden ab den 1990er-Jahren entwickelt, um die Nebenwirkungen der älteren Wirkstoffe zu reduzieren. Beispiele: Clozapin, Risperidon, Olanzapin, Aripiprazol, Quetiapin.

Vorteile:

- Geringeres Risiko für Bewegungsstörungen

- Bessere Wirkung auf negative Symptome

- Höhere Lebensqualität durch weniger belastende Nebenwirkungen

Nachteile:

- Gewichtszunahme

- Stoffwechselstörungen (Blutzucker, Cholesterin)

- Müdigkeit und Sedierung

Trotzdem empfinden viele Betroffene diese Medikamente als hilfreich, da sie wieder am sozialen Leben teilnehmen, ihre Ausbildung fortsetzen oder einem Beruf nachgehen können.

Depotpräparate – Für mehr Stabilität und Therapietreue

Ein wichtiger Fortschritt in der Behandlung ist die Möglichkeit von Depotinjektionen, die nur alle 2–4 Wochen oder sogar nur alle 3 Monate verabreicht werden müssen. Sie bieten Vorteile für Patienten, die ihre Tabletten vergessen, ablehnen oder das Gefühl haben, „ständig an die Krankheit erinnert zu werden“.

Beispiele:

- Abilify Maintena (Aripiprazol)

- Xeplion (Paliperidon)

- Risperdal Consta (Risperidon)

- Zypadhera (Olanzapin)

Depotpräparate sind besonders in der Langzeitbehandlung hilfreich, da sie Rückfälle reduzieren und das Rückfallrisiko bei Therapieabbrüchen deutlich senken.

Verantwortungsvoller Umgang mit Neuroleptika

Es ist wichtig, offen und ehrlich mit dem Thema umzugehen: Ja, Neuroleptika verändern chemische Prozesse im Gehirn. Aber genau das ist bei schweren psychischen Störungen oft notwendig – genauso wie Insulin bei Diabetes oder Beta-Blocker bei Bluthochdruck.

Was Betroffene und Angehörige wissen sollten:

- Niemals auf eigene Faust einnehmen: Neuroleptika dürfen ausschließlich vom Facharzt verschrieben werden. Der Wirkstoff, die Dosierung und der Einnahmezeitpunkt müssen individuell angepasst werden.

- Nicht „alles in sich reinstopfen“: Eine kritische, informierte Haltung zur eigenen Medikation ist wichtig. Fragen stellen ist erlaubt – am besten gemeinsam mit dem behandelnden Arzt.

- Keine Medikamente von Fremden annehmen: Was bei einer Person hilft, kann bei einer anderen schwere Nebenwirkungen hervorrufen.

- Regelmäßige Blutuntersuchungen sind Pflicht: Vor allem zur Kontrolle von Leberwerten, Blutzucker, Cholesterin und bei bestimmten Präparaten auch des Blutbildes (z. B. bei Clozapin).

- Therapie ist Teamarbeit: Ärzte, Psychotherapeuten, Angehörige und der Patient selbst müssen an einem Strang ziehen.

Fazit: Neuroleptika als Chance – mit Respekt und Verantwortung

Die Entscheidung, ein Neuroleptikum einzunehmen, fällt vielen Menschen nicht leicht. Es ist ein Eingeständnis: „Ich brauche Hilfe.“ Doch gerade dieser Schritt kann der Beginn eines neuen, stabileren Lebensabschnitts sein.

Auch wenn die Nebenwirkungen nicht zu unterschätzen sind, überwiegt bei vielen Patienten der Nutzen. Besonders moderne Medikamente ermöglichen ein weitgehend normales Leben – mit Arbeit, Familie, Beziehungen und Selbstbestimmung.

Neuroleptika sind keine Wundermittel – aber sie sind ein Werkzeug, das vielen Menschen Stabilität, Klarheit und Perspektive schenken kann. Entscheidend ist der verantwortungsvolle Umgang damit, die enge Begleitung durch Fachärzte und das Wissen: Du bist nicht allein. Millionen Menschen weltweit leben mit psychischen Erkrankungen – und viele von ihnen schaffen es, mithilfe dieser Medikamente, ihren ganz eigenen Weg zu gehen.

🩺 Pocket Guide Neuro-/Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter | Von A bis Z | Taschenbuch & E-Book | Manfred Gerlach & Andreas Warnke

Schnell. Klar. Praxisnah.

Dieser kompakte Leitfaden liefert die wichtigsten Informationen zur medikamentösen Therapie bei Kindern und Jugendlichen – ideal für Klinik, Praxis und Schule.

📚 Was bietet der Pocket Guide?

- Alphabetisch sortiert: Alle relevanten Wirkstoffe von A bis Z

- Soforthilfe im Alltag: Indikationen, Dosierungen, Wirkprofile, Nebenwirkungen

- Tabellarisch & einheitlich: Klar strukturiert für schnelles Nachschlagen

- Entscheidungshilfe: Welche Substanz passt zu welchem Symptom? Was ist zugelassen?

- Für alle Berufsgruppen: Psychiater:innen, Pädiater:innen, Psycholog:innen, Pflegekräfte, Lehrkräfte

🧠 Ob auf Station oder im Gespräch mit Eltern – dieser Guide gehört in jede Kitteltasche.

📖 2., korrigierte Auflage | Springer Verlag | 16. Februar 2021

⭐ 4,2 Sterne bei 14 Bewertungen

📦 Jetzt als Taschenbuch oder E-Book (PDF für Adobe Reader) verfügbar:

👉 Hier geht’s zum Buch auf Amazon

Hier sind fundierte Links mit sichtbarer Verlinkung zum Thema Neuroleptika und Antipsychotika – ideal für WordPress, Fachartikel oder medizinische Aufklärung rund um Psychose-Therapie, Nebenwirkungen und Alltag.

🧠 Neuroleptika & Antipsychotika – Wirkung, Anwendung & Nebenwirkungen

– Neuroleptika: Wirkung und Nebenwirkungen – Navigator-Medizin

👉 https://www.navigator-medizin.de/medikamente/neuroleptika/wirkung-und-nebenwirkungen.html

→ Erklärung typischer und atypischer Neuroleptika, Wirkmechanismus über Dopaminblockade, Dosierung, häufige Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Gewichtszunahme und emotionale Dämpfung.

– Medikamente bei Schizophrenie – Gesundheitsinformation.de (IQWiG)

👉 https://www.gesundheitsinformation.de/medikamente-bei-schizophrenie.html

→ Einsatz von Antipsychotika zur Behandlung von Halluzinationen und Wahnvorstellungen, Rückfallprophylaxe, Alltagstauglichkeit und Depotpräparate.

– Neuroleptika: Anwendung, Wirkung, Arten, Kritik – therapie.de

👉 https://www.therapie.de/psyche/info/therapie/psychopharmaka/neuroleptika/

→ Übersicht über typische und atypische Neuroleptika, Einsatz bei Psychosen, schizoaffektiven Störungen und Demenz, Nebenwirkungen wie Parkinsonoid und Akathisie.

🔗 Fachlich fundierte Links zu Neuroleptika / Antipsychotika

🧠 Grundlagen & Wirkmechanismus

- DocCheck Flexikon – Neuroleptikum

Medizinisches Fachlexikon mit Definition, Wirkmechanismus, Einteilung und Nebenwirkungen. - MSD Manual – Antipsychotika

Übersicht zu Wirkstoffen, Einsatzgebieten und Wirkweise typischer und atypischer Neuroleptika.

📋 Einsatzgebiete & Therapie

- NetDoktor – Antipsychotika: Anwendung und Wirkung

Patientenfreundliche Erklärung zu Einsatz bei Schizophrenie, bipolaren Störungen und akuten Psychosen. - Psychiatrienetz – Neuroleptika in der Behandlung

Überblick über Wirkstoffe, Dosierung, Therapieverlauf und Kombination mit Psychotherapie.

⚠️ Nebenwirkungen & Risiken

- psychenet.de – Nebenwirkungen von Neuroleptika (PDF)

Broschüre mit verständlicher Darstellung häufiger und seltener Nebenwirkungen, inkl. Tipps zum Umgang. - Apotheken Umschau – Neuroleptika: Risiken und Nutzen

Artikel zu Nutzen-Risiko-Abwägung, Erfahrungsberichten und Alternativen.

📚 Leitlinien & Fachinformationen

- AWMF – S3-Leitlinie Schizophrenie (PDF)

Offizielle medizinische Leitlinie zur Behandlung von Schizophrenie mit Neuroleptika und ergänzenden Maßnahmen.

Comments are closed