Wenn die Sehkraft nachlässt, ist das für viele Menschen ein tiefgreifender Einschnitt in den Alltag. Dinge, die früher selbstverständlich waren, werden plötzlich zu einer Herausforderung. Straßenschilder sind schwer zu erkennen, Gesichter verschwimmen, Lesen fällt schwer, und Autofahren wird riskant. Besonders störend ist, dass dieser Prozess oft schleichend verläuft. Man bemerkt zunächst nur Kleinigkeiten – etwa dass man die Zeitung weiter weghalten muss oder im Dunkeln unsicher wird. Doch mit der Zeit häufen sich die Einschränkungen, und viele Betroffene fühlen sich zunehmend abhängig von Hilfsmitteln oder anderen Menschen.

Die nachlassende Sehkraft wirkt sich nicht nur praktisch, sondern auch emotional aus. Unsicherheit beim Gehen, Angst vor Stürzen oder das Gefühl, nicht mehr uneingeschränkt am Leben teilnehmen zu können, belasten stark. Aktivitäten wie Lesen, Handarbeiten, Sport oder Fernsehen, die früher Freude bereiteten, sind plötzlich anstrengend oder gar unmöglich. Auch soziale Kontakte leiden: Wer Gesichter nicht mehr klar erkennt, fühlt sich oft ausgeschlossen oder zieht sich zurück.

Besonders schlimm ist die ständige Belastung durch Kopfschmerzen, Augenbrennen oder die erhöhte Anstrengung, die das Sehen erfordert. Selbst kleine Aufgaben – wie das Lesen von Preisetiketten im Supermarkt oder das Erkennen der richtigen Busnummer – können frustrierend sein.

Sehkraftverlust bedeutet somit nicht nur eine Einschränkung der Sinne, sondern auch ein Verlust an Freiheit, Selbstständigkeit und Lebensqualität. Jeder Tag ist von Unsicherheit begleitet, und die einst klare Sicht auf die Welt verschwimmt zunehmend zu einer unscharfen, störenden Realität.

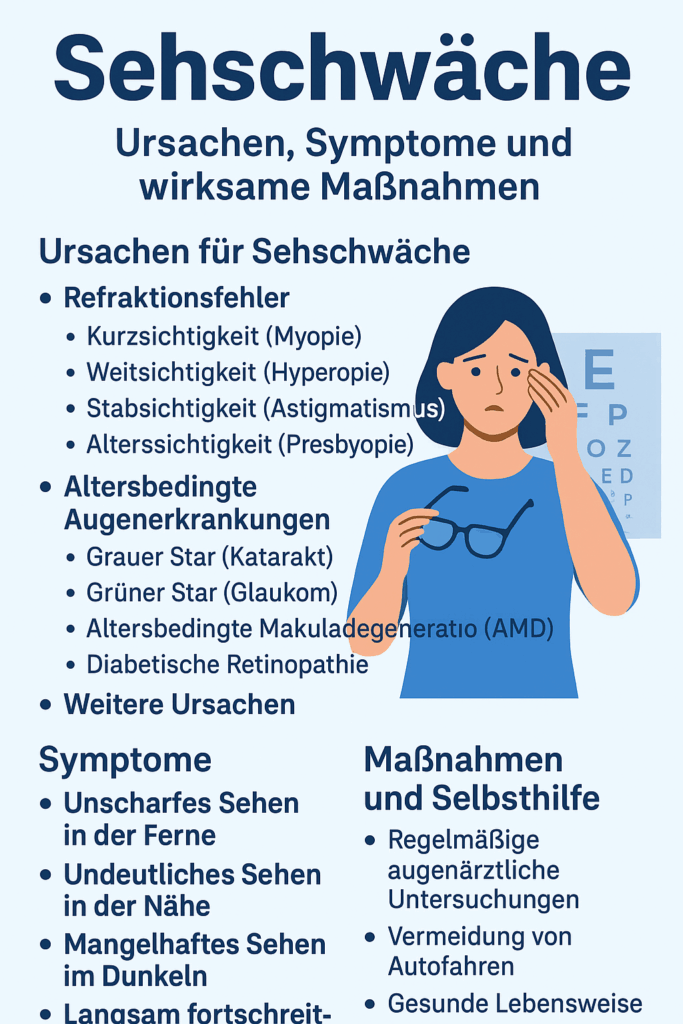

Sehschwäche: Ursachen, Symptome und wirksame Maßnahmen

Die Augen sind unser wichtigstes Sinnesorgan. Rund 80 Prozent aller Informationen aus der Umwelt nehmen wir visuell auf. Deshalb bedeutet eine Sehschwäche nicht nur eine Einschränkung der Sehfähigkeit, sondern wirkt sich oft auch auf Lebensqualität, Beruf, Freizeit und soziale Kontakte aus. Die Welt verschwimmt, Gesichter wirken unscharf, das Lesen wird anstrengend – viele Betroffene beschreiben Sehschwäche als einen schleichenden Prozess, der erst spät bewusst wahrgenommen wird. Umso wichtiger ist es, die Ursachen, Symptome und Behandlungsmaßnahmen genau zu verstehen.

Ursachen für Sehschwäche

Eine Sehschwäche kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Sie reicht von harmlosen Sehfehlern bis hin zu ernsten Erkrankungen des Auges oder der Netzhaut.

Refraktionsfehler: Die häufigste Ursache

- Kurzsichtigkeit (Myopie): Häufig bei Schülern und Studierenden, die viel lesen oder am Bildschirm arbeiten. Oft wächst das Auge in der Kindheit zu stark in die Länge, sodass Lichtstrahlen vor der Netzhaut gebündelt werden. Typisches Symptom: Straßenschilder oder Gesichter in der Ferne sind unscharf.

- Weitsichtigkeit (Hyperopie): Hier ist das Auge im Verhältnis zu kurz. Naharbeiten wie Lesen oder Handarbeit werden mühsam, Kinder können Kopfschmerzen entwickeln, wenn die Fehlsichtigkeit nicht korrigiert wird.

- Stabsichtigkeit (Astigmatismus): Entsteht durch eine ungleichmäßige Hornhautkrümmung. Dadurch wird das Licht in mehrere Richtungen gebrochen, was zu verzerrten Bildern führt.

- Alterssichtigkeit (Presbyopie): Eine natürliche Alterserscheinung, die etwa ab dem 40. Lebensjahr auftritt. Die Linse verliert an Elastizität, wodurch das Fokussieren auf nahe Objekte schwerfällt. Lesebrillen oder Gleitsichtbrillen sind hier die Standardlösung.

Altersbedingte Augenerkrankungen

Mit steigendem Alter nehmen die Augenerkrankungen zu.

- Grauer Star (Katarakt): Betroffene beschreiben das Sehen wie „durch eine Milchglasscheibe“. Die Operation ist einer der weltweit am häufigsten durchgeführten Eingriffe.

- Grüner Star (Glaukom): Gefährlich, da er lange unbemerkt bleibt. Oft bemerken Patienten erst spät, dass sich das Gesichtsfeld langsam einengt. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen mit Messung des Augeninnendrucks sind hier lebenswichtig für die Sehkraft.

- Makuladegeneration (AMD): Eine der Hauptursachen für Erblindung in westlichen Ländern. Besonders Rauchen, Bluthochdruck und genetische Veranlagung spielen eine Rolle. In der frühen Form bemerken Betroffene Schwierigkeiten beim Lesen, Linien wirken verbogen.

- Diabetische Retinopathie: Durch dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte werden die kleinsten Blutgefäße der Netzhaut geschädigt. Diese Krankheit betrifft viele Menschen mit Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2.

Genetische und seltenere Ursachen

- Retinitis pigmentosa: Führt zu einer fortschreitenden Zerstörung der Netzhaut. Erste Anzeichen sind Nachtblindheit und Orientierungsprobleme im Dunkeln.

- Keratokonus: Eine krankhafte Verdünnung der Hornhaut, die zur Kegelform ausdünnt und starke Verzerrungen hervorruft.

- Entzündungen oder Infektionen: Erkrankungen wie Uveitis oder Herpesinfektionen am Auge können ebenfalls dauerhafte Sehschäden hinterlassen.

- Traumata: Mechanische Verletzungen, chemische Unfälle oder UV-Strahlung können die Augen dauerhaft schädigen.

Symptome von Sehschwäche

Die Symptome sind vielfältig und hängen stark von der zugrunde liegenden Ursache ab. Einige typische Anzeichen sind:

- Unscharfes Sehen in der Ferne oder Nähe

- Häufige Kopfschmerzen nach Bildschirmarbeit oder Lesen

- Augenbrennen, Trockenheitsgefühl oder tränende Augen

- Doppelbilder oder verschwommene Konturen

- Plötzliche Lichtblitze oder „Rußregen“ vor den Augen (Hinweis auf Netzhautablösung)

- Verlust des seitlichen Sehens (Charakteristikum bei Glaukom)

- Störungen des Farbensehens oder Probleme, Kontraste zu erkennen

- Schwierigkeiten beim Autofahren in der Nacht durch Blendempfindlichkeit

Viele dieser Symptome entwickeln sich schleichend. Oft sind es Angehörige, die zuerst bemerken, dass jemand Gesichter nicht erkennt oder beim Lesen die Schrift näher heranholen muss.

Krankheitsbilder im Alltag

- Grauer Star im Alltag: Patienten berichten von Problemen beim Lesen kleiner Schrift, Schwierigkeiten beim Autofahren bei Nacht und verstärktem Blendempfinden bei Sonnenlicht.

- AMD im Alltag: Typisch ist, dass gerade Linien plötzlich krumm erscheinen oder Buchstaben beim Lesen verschwimmen. Gesichter wirken unklar, während das äußere Gesichtsfeld oft noch lange erhalten bleibt.

- Diabetische Retinopathie: Anfangs bemerkt man kleine „schwimmende Punkte“ oder Flecken im Sichtfeld, später droht ein massiver Sehverlust.

- Kurzsichtigkeit bei Jugendlichen: Viele Schüler berichten, dass sie die Tafel nicht mehr richtig sehen können. Hier hilft meist eine erste Brille.

Medizinische Behandlungsmöglichkeiten

- Brillen und Kontaktlinsen: Die am weitesten verbreitete Lösung, sofort wirksam und einfach anzupassen.

- Laserbehandlungen (LASIK, PRK, LASEK): Dauerhafte Korrektur von Myopie, Hyperopie und Astigmatismus durch gezieltes Abtragen von Hornhautgewebe.

- Intraokularlinsen: Einsatz bei Katarakt oder starker Fehlsichtigkeit.

- Medikamentöse Therapie: Augentropfen (z. B. drucksenkende Mittel bei Glaukom), Injektionen (z. B. Anti-VEGF bei feuchter AMD).

- Operationen: Neben dem Katarakt-Eingriff auch Netzhautoperationen oder Eingriffe am Glaskörper.

Maßnahmen zur Vorbeugung und Selbsthilfe

Eine Sehschwäche ist nicht immer vermeidbar, aber das Risiko kann deutlich gesenkt werden.

- Regelmäßige Vorsorge: Besonders ab 40 Jahren sind jährliche Kontrollen beim Augenarzt sinnvoll.

- Augenfreundliche Ernährung: Grünes Blattgemüse, Karotten, Beeren, Nüsse und Fisch liefern wichtige Vitamine und Mineralstoffe wie Vitamin A, C, E, Zink und Lutein.

- Schutz vor UV-Strahlung: Sonnenbrillen mit UV-400-Filter schützen die Netzhaut vor schädlichen Strahlen.

- Bildschirmhygiene: 20-20-20-Regel einhalten: Alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf ein mindestens 20 Fuß (ca. 6 Meter) entferntes Objekt schauen.

- Richtige Beleuchtung: Gute Lichtverhältnisse beim Lesen oder Arbeiten am PC schonen die Augen.

- Ausreichend Schlaf: Regeneration und Feuchtigkeitsversorgung der Augen hängen stark von gesundem Schlaf ab.

- Nichtrauchen: Rauchen verdoppelt das Risiko für Makuladegeneration und andere Augenerkrankungen.

- Blutdruck- und Blutzuckerkontrolle: Besonders wichtig für Menschen mit Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

- Künstliche Tränen und Pausen bei Bildschirmarbeit: Vor allem bei trockenen Augen.

Hier sind verlässliche Links zu Ursachen und Symptomen von Sehschwäche – ideal für Aufklärung, Gesundheitsartikel oder WordPress-Verlinkung.

👁️ Sehschwäche: Ursachen & Symptome – Empfehlenswerte Ressourcen

- Sehstörungen: Symptome & Behandlung – netDoktor.de

👉 https://www.netdoktor.de/symptome/sehstoerungen/

→ Umfassender Überblick zu Doppelbildern, Flimmern, Tunnelblick, Farbsehstörungen und deren Ursachen wie Glaukom, Migräne oder Netzhautablösung. - Sehstörungen – Ursachen, Symptome, Risiken – Bányai Neue Augen

👉 https://neue-augen.de/allgemein/sehstoerungen-ursachen-symptome-risiken/

→ Ursachen von Sehschwäche durch Stress, Migräne, Diabetes, Nackenverspannungen oder neurologische Erkrankungen. - Sehschwächen und Sehstörungen – Sehen.de

👉 https://www.sehen.de/sehen/sehschwaeche/

→ Übersicht zu verschiedenen Sehschwächen wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Astigmatismus und altersbedingten Veränderungen.

Hier sind einige Links mit Verlinkung zu vertrauenswürdigen Quellen über Sehschwäche, Ursachen & Symptome

- Kuratorium Gutes Sehen – Sehschwächen & Sehstörungen

https://www.sehen.de/sehen/sehschwaeche/ (Sehen) - IKK classic – Symptome einer Sehschwäche erkennen

https://www.ikk-classic.de/gesund-machen/leben/sehschwaeche-erkennen (IKK classic) - MSD Manuals – Verschwommensehen (Symptom bei Augenkrankheiten)

https://www.msdmanuals.com/de/profi/augenkrankheiten/symptome-bei-augenerkrankungen/verschwommensehen (MSD-Manuals) - Ocuvite – Sehschwäche: Arten, Diagnose und Therapie

https://www.ocuvite.de/das-auge/sehschwache (ocuvite.de) - Orthomol – Sehschwäche & typische Symptome

https://www.orthomol.com/de-de/lebenswelten/augen/sehschwaeche (Orthomol) - Apotheken Umschau – Sehstörungen: Ursachen & Symptome

https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome/symptome/sehstoerungen-737099.html (Apotheken Umschau) - netDoktor – Ursachen von Sehstörungen

https://www.netdoktor.de/symptome/sehstoerungen/ursachen/ (netDoktor)

No responses yet