💥 Mobbing – Ursachen, Formen, Folgen und rechtlicher Schutz

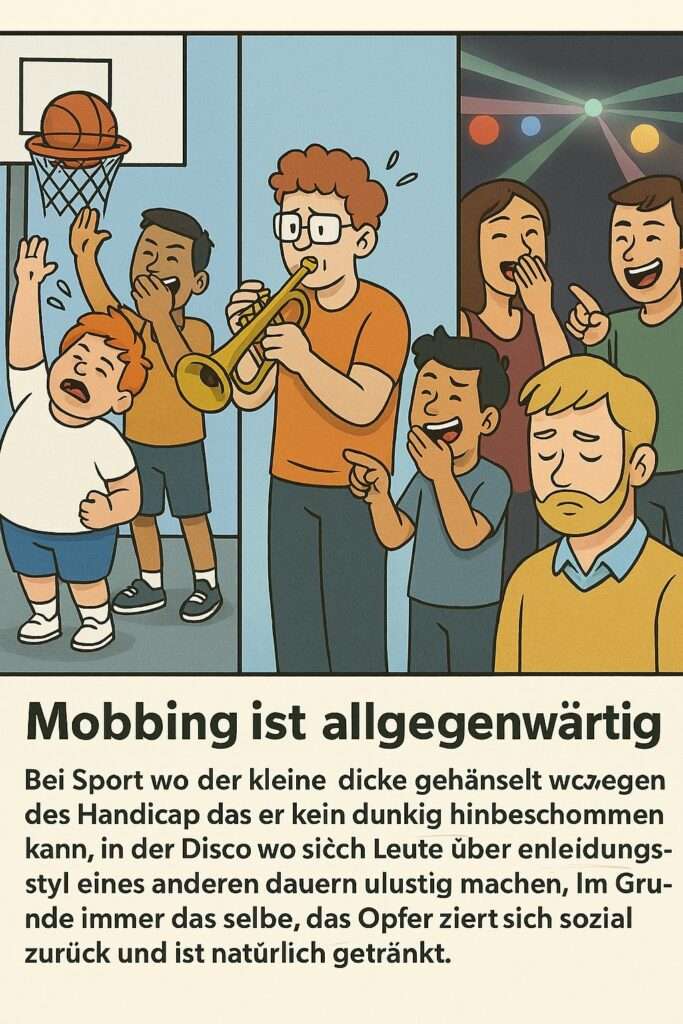

Mobbing ist ein weit verbreitetes gesellschaftliches Problem, das in vielen Lebensbereichen auftritt – sei es im Sport, in der Musikschule oder im Freizeitbereich. Oft beginnt es mit scheinbar harmlosen Kommentaren, doch die Wirkung auf die Betroffenen ist tiefgreifend. Im Sport wird etwa der kleinere, übergewichtige Junge verspottet, weil er keinen Dunking schafft – nicht etwa wegen mangelndem Ehrgeiz, sondern aufgrund körperlicher Voraussetzungen. In der Musikschule kämpft ein kräftiger Schüler mit Asthma, was ihm das Spielen der Trompete erschwert. Statt Unterstützung erfährt er Spott. In der Disco wird jemand wegen seines Kleidungsstils lächerlich gemacht, obwohl Mode Ausdruck individueller Persönlichkeit ist.

Allen Beispielen ist gemeinsam: Das Opfer wird auf ein vermeintliches „Defizit“ reduziert. Die ständigen Hänseleien führen dazu, dass sich Betroffene sozial zurückziehen, ihr Selbstwert sinkt, und sie beginnen, an sich zu zweifeln. Mobbing ist kein harmloser Spaß, sondern eine Form psychischer Gewalt. Es braucht mehr Sensibilität, Zivilcourage und Aufklärung – sowohl in Schulen als auch in Vereinen und öffentlichen Räumen. Jeder Mensch verdient Respekt, unabhängig von Aussehen, Fähigkeiten oder Vorlieben. Nur durch ein bewusstes Miteinander kann ein Umfeld entstehen, in dem Vielfalt als Stärke gilt und niemand ausgegrenzt wird. Mobbing darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.

🔍 Was ist Mobbing?

Mobbing bezeichnet systematische, wiederholte und gezielte Handlungen physischer oder psychischer Gewalt, die sich gegen eine bestimmte Person richten. Ziel dieser aggressiven Verhaltensweisen ist es, das Opfer zu verletzen, zu erniedrigen, sozial auszugrenzen oder emotional zu zerstören. Es handelt sich nicht um einzelne Konfliktsituationen, sondern um ein andauerndes, oft perfides Muster, das sich über Wochen, Monate oder sogar Jahre hinweg ziehen kann.

Mobbing kann in unterschiedlichen sozialen Kontexten auftreten: in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie oder im digitalen Raum. Es ist ein tiefgreifendes gesellschaftliches Problem, das die psychische Gesundheit und soziale Integration der Betroffenen stark beeinträchtigt.

⚙️ Formen und Typen von Mobbing

Mobbing tritt in verschiedenen Erscheinungsformen auf, wobei die Grenzen oft fließend sind:

- Psychisches Mobbing:

- Verbreitung falscher Gerüchte und Intrigen

- Ständige Kritik, Spott oder Beleidigungen

- Manipulation durch Ignorieren oder emotionale Erpressung

- Ausschluss aus Gruppen oder gemeinschaftlichen Aktivitäten

- Physisches Mobbing:

- Körperliche Gewalt (Schubsen, Schlagen, Treten)

- Zerstörung persönlicher Gegenstände

- Einschüchterung durch Gesten oder Drohungen

- Cybermobbing:

- Angriffe über soziale Medien, Messenger-Dienste oder Foren

- Veröffentlichung peinlicher Fotos oder Videos

- Bedrohung, Bloßstellung oder Belästigung im Internet

- Identitätsdiebstahl und digitale Diffamierung

- Mobbing am Arbeitsplatz:

- Systematische Herabwürdigung durch Kolleg:innen oder Vorgesetzte

- Ausschluss aus Kommunikationswegen oder relevanten Aufgaben

- Anweisung sinnloser oder entwürdigender Tätigkeiten

- Unfaire Leistungsbeurteilungen, Drohung mit Kündigung

🧠 Auswirkungen und Folgen für die Betroffenen

Mobbing hinterlässt tiefe Spuren – sowohl mental als auch körperlich. Die psychische Belastung kann gravierende Folgen nach sich ziehen:

- Psychische Folgen:

- Entwicklung von Depressionen, Angststörungen oder Panikattacken

- Chronische Selbstzweifel und sinkendes Selbstwertgefühl

- Gefühl der Hilflosigkeit und Resignation

- Soziale Folgen:

- Rückzug aus Freundeskreisen und gesellschaftlichen Aktivitäten

- Vereinsamung und Verlust von Vertrauenspersonen

- Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen

- Physische Symptome:

- Schlafstörungen, Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen

- Appetitlosigkeit oder Essstörungen

- Herz-Kreislauf-Beschwerden durch Dauerstress

- Langzeitfolgen:

- Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS)

- Selbstverletzendes Verhalten oder Suizidgedanken

⚖️ Rechtliche Lage und Schutzmöglichkeiten

In Deutschland besteht ein rechtlicher Rahmen, der Betroffenen Schutz bietet und Handlungsoptionen eröffnet:

- Artikel 17 Grundgesetz: Jeder hat das Recht, sich mit einer Beschwerde an zuständige Stellen zu wenden.

- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG): Bietet Schutz vor Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Religion, sexueller Identität oder Behinderung.

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG): Arbeitgeber sind verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz zu treffen.

- Dokumentation: Ein sogenanntes Mobbingtagebuch kann helfen, Vorfälle zu protokollieren und später als Beweismittel zu verwenden.

- Beschwerdewege: Kontaktaufnahme mit Personalrat, Betriebsrat oder Gleichstellungsbeauftragten möglich.

🛡️ Prävention und Unterstützung

Der wirksamste Schutz gegen Mobbing beginnt mit Bewusstsein und Aufklärung:

- Prävention in Schulen und Betrieben:

- Entwicklung klarer Anti-Mobbing-Regeln

- Schulung und Sensibilisierung von Lehrkräften und Führungspersonen

- Einführung anonymer Meldesysteme

- Unterstützungsangebote:

- Psychologische Beratung und Therapie

- Schulsozialarbeit und Vertrauenslehrkräfte

- Anlaufstellen wie das Jugendtelefon oder Beratungszentren

- Förderung eines wertschätzenden Miteinanders:

- Achtsame Kommunikation und respektvoller Umgang

- Stärkung von Empathie und Teamgeist

- Integration und Inklusion als soziale Leitprinzipien

✅ Fazit

Mobbing ist keine Nebensache, sondern ein tiefgreifendes gesellschaftliches Problem mit dramatischen Folgen. Es trifft Menschen oft in ihren verletzlichsten Momenten und entzieht ihnen nach und nach ihr Selbstwertgefühl, ihr Sicherheitsgefühl und ihr soziales Netz. Um dem entgegenzuwirken, bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung: Schulen, Betriebe, Familien und die Gesellschaft als Ganzes müssen eine klare Haltung zeigen und nicht wegsehen.

Niemand sollte Mobbing als gegeben hinnehmen. Es gibt Möglichkeiten, sich zu wehren, Unterstützung zu suchen und sich selbst aus toxischen Situationen zu befreien. Der erste Schritt beginnt oft mit dem Mut, über das Erlebte zu sprechen.

Hier sind weitere fundierte Links zu Mobbing – mit Fokus auf Ursachen, Formen, rechtlichem Schutz und Prävention in Schule, Beruf und digitalem Raum.

🧭 Thematisch sortierte Links zu Mobbing

⚖️ Rechtlicher Schutz & Arbeitsrecht

- Mobbing und Rechtsfolgen – rechtaktuell.org

Überblick über Mobbingformen, Rechtsfolgen (zivil-, straf- und arbeitsrechtlich) sowie Schutzrechte für Betroffene. - Mobbing am Arbeitsplatz – ArbeitnehmerHilfe e.V.

Detaillierte Darstellung von Rechten, Beweispflichten, Beschwerderechten (§84/85 BetrVG), Schadensersatz und Unterlassungsansprüchen. - Mobbing: Rechte von Opfern – anwalt.de

Kompakte juristische Tipps zu Pflichten des Arbeitgebers, Strafbarkeit und rechtlichen Schritten.

🧒 Mobbing in der Schule

- Mobbing in der Schule – Rechte & Maßnahmen für Eltern

Praktische Tipps für Eltern: Dokumentation, Gespräche mit Schule, rechtliche Optionen. - Rechtliche Schritte bei Schulmobbing – Fachforum Mobbing

Umfassender Ratgeber zu Strafrecht, Zivilrecht, Schulrecht und Prävention. - Strafen & Schadensersatz bei Schulmobbing – Kanzlei.law

Überblick über Beleidigung, Verleumdung, Cybermobbing, Schulverweise und Nebenklage.

🌐 Cybermobbing & digitale Gewalt

- Formen von Cybermobbing – LMZ Baden-Württemberg

Detaillierte Typologie: Flaming, Denigration, Outing, Exclusion, Impersonation, Cyberthreats. - Cybermobbing – Polizei-Beratung.de

Infos zu digitaler Gewalt, Folgen, Strafbarkeit und Schutzmaßnahmen. - Prävention & Intervention – klicksafe.de

Handbuch mit Fallbeispielen, Interventionsmethoden und pädagogischen Konzepten.

Comments are closed